今、バイク業界で注目が集まっているのは、オフロードレースであることをご存知でしょうか?

国内におけるバイクの販売台数は、1982年の約320万台をピークに約1/10の規模にまで縮小してしまったのは周知の事実。加えて情報伝達方法がアナログからデジタルへと変わり、売買やコミュニケーションなどはインターネット無くして成立しない時代となりました。

そこでバイクメーカーに求められたのは、メーカーとユーザーの関わり方における変革でしたが、そこへさらに追い討ちをかけたのが、新型コロナウイルスの蔓延です。

集まる事に歓びがあり、ファンを生み出すイベント・試乗会の類は一切出来ず、一時はユーザーとの接点が絶たれてしまいました。そんな中でも徐々に支持を集めているのが、ヤマハのアマチュアオフロードレーサー向けサポートプログラム「bLU cRU(ブルー・クルー)」です。

「bLU cRU(ブルー・クルー)」とは?

レースに参加するユーザーは20代から中高年まで年齢層が幅広い

bLU cRUとは、ヤマハのオフロードコンペティションモデル(競技用モデル)を使用するアマチュアライダーを対象に、手厚いサポートが受けられる”レースサポートプログラム”です。

新車購入時のクーポン券贈呈をはじめ、ヤマハ主催のライディングスクールに特別価格で参加することもできます。

また、レース結果に応じた賞典もあり、獲得したライダーに話を伺うと、毎回欠かせないメンテナンスの費用に充てているとのことでした。

レース参加者へのサポートも激アツ!

さらに驚いたのが、bLU cRUには手厚いサポートがあります。なんと、セッティングや乗り方のアドバイスだけではなくパーツ貸与といった、レースに参加するbLU cRUメンバーへの充実のサポート体制を整えているのです。

そして、この手厚すぎるサービスが無料で受けられるというのだから驚愕!トップライダーを目指して切磋琢磨している方や、仲間たちと純粋にレースを楽しむ方が、徐々にヤマハ製のバイクに乗り換えている理由はここにあります!

bLU cRUのサポートを現地確認しに行ってみた

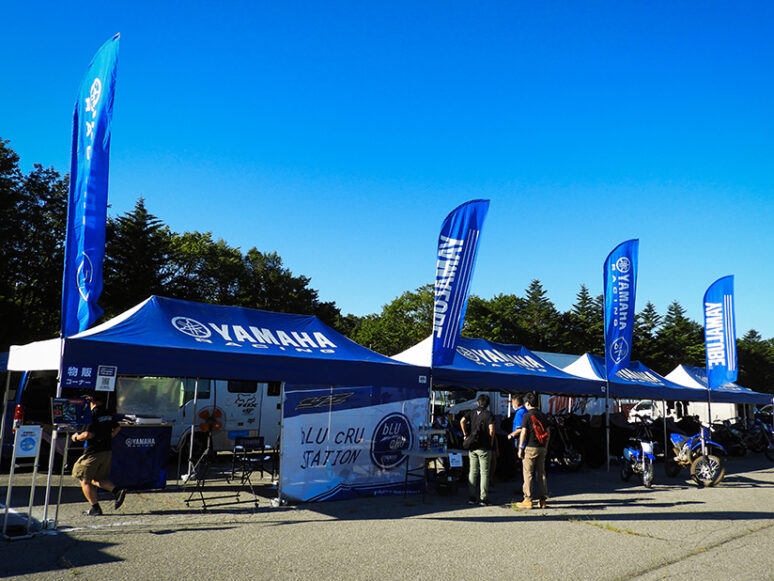

実際にbLU cRUのサポートをこの目で確認するため、2021年8月29日に福島県Blue リゾート箕輪で行われた「全日本クロスカントリー選手権(JNCC)」の第6戦に潜入取材してみました。

JNCCというレースは、COMPクラス(MFJライセンス必須)とFUNクラス(MFJライセンス無し)に分かれており、前者は排気量125cc、250cc、500cc、ベテランのカテゴリー、後者は2スト100cc、2スト125cc、2スト市販車、4スト市販車と、間口の広いカテゴリーのレースです。

※MFJライセンスとは、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)によって発行されるレース参加資格のこと。

近年、MFJライセンスが不要という敷居の低さでエントリー者数を伸ばしており、この日も出場者だけで約400名以上、家族・友人や一般見学者を入れると500人以上が集まっていました。

ちなみに、前日は各バイクメーカーが用意したニューモデルの試乗会等が行われ、多くの人が体感し会場に笑顔が溢れていました。

レースの中盤でbLU cRUサポートの神髄を見た!

さて、レース当日。コースを見渡してみると”YAMAHA”と書かれたテントがポツンとありました。そして中には、参加ライダー用の給油タンクが並んでおり、ライダーの関係者(家族?)とおぼしき女性と子どもに交じってトップライダーがレース状況を眺めていました。

その時、突如テントの前に一台のヤマハ製バイク(YZ)が停車し「エンジンがかからない時があって…」といった相談を始めたのです。しかも、対応し始めたのはその場にいたトップライダーたち。彼らは直後に自身の出場するレースが控えているにも関わらず、一般ライダーのサポートにも全力で応えるという、まさにサポートの神髄を見ました。

さらに、時には手持ちのバイクパーツを持ち出して、ユーザーのマシン補修対応をするというのだから驚愕です!bLU cRUメンバーのためのサポートプログラムだからといって、ここまでバックアップしてくれるとは、なんとも頼もしい限りです。

サーキットに行った事がある方ならご存知かと思いますが、ロードレースにおいてレーサーの居場所であるピットは神聖であり、ピリピリとしたムードで非常に近づきがたいものです。ましてや、レース前に観客とレーサーが会話するなんてありえません。

しかし、ここJNCCの会場では、ぶらりとヤマハブースへ立ち寄ればすぐにトップライダーと接することができるのです。マシンについての質問や記念撮影をしたりと、距離の近いコミュニケーションができるのもオフロードレースの醍醐味の一つでしょう。

ユーザーを支え、 “あるべき姿”を体現するヤマハ「bLU cRU」

キャンペーンガールのお出迎えでゴールをするライダーたち

bLU cRUは、最新の製品を購入して登録してくれたユーザーのみが特典を得られるシステムですが、まだ購入して間もない不慣れなライダーへのテクニカルサポート、もしくはライディングテクニック的なアドバイス、レース途中でのトラブル対処や給油など、様々なサービスが、メーカースタッフやトップライダーから直接受けられるというところにユーザーは大きな”安心”という価値を見出しています。

そう、このサポートプログラム自体は、オフロードユーザーにしか適応できないサービスではありません。という事で、ヨーロッパにおいてはオンロード(ロードレース)ユーザーへもbLU cRUのサポートが展開されています。

アナログ&身近が嬉しい。バイク購入後も続くヤマハのサポート

例えば、バイクの場合はクルマと違って路上教習がないため、公道デビューは免許を取得してからになってしまいます。そのため、バイクショップで納車されたら帰路がいきなり実践という、初心者にとっては非常に過酷なものです。

そこで昨今では、ライディングレッスンに駆け込むユーザーが激増しているほか、購入前にレンタルバイクでお試しするユーザーも増えています。

日本においてもbLU cRUの思想は、市販車にこそ取り入れられるべきなのかもしれません。

今後オフロードレースの世界でのさらなる浸透とロードレースへの伝播、そして市販車にもこの思想が広がることによって、乗る前はワクワク、買って嬉しい楽しい、走って楽しい嬉しいバイクライフが続くことでしょう。つまり、メーカーとユーザーのコミュニケーションプラットフォームとしてbLU cRUが存在し続ける限り、末長く楽しいバイクライフが続くことは間違いありません。

コロナ禍で見直されたのは、”リモート”や”バーチャル”といった顔が見えないコミュニケーションではなく、結局のところ「顔を突き合わせた人と人との関係」という原点でしょう。

オフロードの世界でのbLU cRUはまさに泥臭く、埃まみれの中での人対人へのサポート。その嬉しさは、記念写真を撮るユーザーの笑顔が語っています。

市場や時代の変化に揉まれながら、ユーザーとの接し方の原点に立ち返るヤマハのサポートプログラム「bLU cRU(ブルー・クルー)」。本質を見抜くユーザーが求めるサービスの価値は、アナログの世界にあるのかもしれません。